神奈川県横須賀市浦賀にある東西二つの叶(かのう)神社は、「浦賀海道」を挟んで向かい合っています。源氏再興を祈願して建てられたのが始まりで、見事に願いが叶ったことから改名された「叶神社」。現在も縁結びや諸願が叶う神社として人気スポットとなっています。

東西を結ぶ渡し船も人気の一つ。海が見える神社、両社の見どころと御朱印を紹介しましょう。

目次

西の叶神社

西叶神社と東叶神社の二つあります。まず、西の叶神社から紹介しましょう。

西岸 叶神社(かのうじんじゃ) 通称 西叶神社

- 誉田別尊 ほんだわけのみこと(第15代応神天皇)

- 比売大神 ひめおおかみ

- 息長帯比売命 おきながたらしひめのみこと(応神天皇の母、神功皇后)

以上を併せて八幡大神と尊称します。

由緒によりますと、1181(養和元)年、京都高雄神護寺の文覚上人(もんがくしょうにん)が京都の石清水八幡宮より勧請し創建したことに始まります。

文覚上人は、平安末期から鎌倉初期の武士、真言宗の僧で、後白河法皇に神護寺再興のための寄進を強訴した罪で伊豆に流されました。その間、平治の乱(1159年)に敗れた源義朝の遺児で、やはり伊豆に流されていた源頼朝を訪れ、源氏再興を勧めました。

そして、治承年間(1177~1181年7月)に上総(現在の千葉県)の鹿野山に参籠し、源氏の氏神石清水八幡宮の神に本願成就を祈念します。1181年、鹿野山に相対する現在地、西浦賀に社殿を建立し、八幡宮の神を祭祀しました。1186(文治2)年、源頼朝が、平氏一門の滅亡により源家再興が叶ったことから、「叶大明神」と尊称したと伝わります。

奈良時代から明治元年まで神仏習合が続き、叶神社は、真言宗(古義派)の僧侶によって管理される別当寺でした。そして、別当寺の僧侶が神官の役割も果たしました。別当寺は、虚空山感応院西栄寺(こくうざんかんのういんさいえいじ)と号し、古くは文覚上人が自ら刻まれた虚空蔵菩薩を本尊としていましたが、江戸時代は逗子の延命寺の末寺で、不動明王を本尊としました。

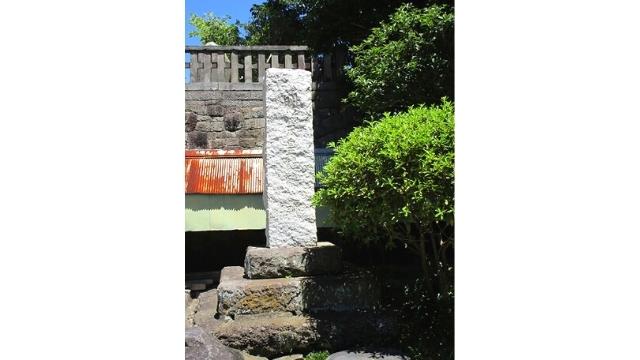

叶神社入り口の道路脇に「明神浜境内感応院」の文字が彫られた門柱を発見しました。

1868(慶應4)年に、明治新政府によって、神仏分離政策が進められたのをきっかけに、神道家などを中心に、各地で寺院や仏像を破壊する廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)が起こりました。その時に取り除かれたのでしょう。

棄てられたように横たわる石柱に歴史の残酷さを感じました。明治元年8月、第69代住職は、別当住職をやめて神官となり、現在神職宮司5代目ということです。

西の叶神社 御朱印と見どころ

一の鳥居

一礼をしてくぐります。出る時も一礼を忘れないようにしましょう。

手水舎

こちらで手と口を清めます。

二の鳥居

こちらでも一礼します。

狛犬と蘇鉄

左右に立派な蘇鉄が植えられています。東叶神社では源頼朝が奉納したと説明書きにありましたが、こちらの蘇鉄はどうでしょう?

蘇鉄の前の狛犬は、左右どちらも口を開いた阿形に見えます。普通はどちらかが阿形でどちらかが吽形なのですが…。一説に、東叶神社の狛犬はどちらも口を閉じた吽形に見え、両社で阿吽の対になっているのではないかといわれています。

「あら、こんなところに子どもが…。なんて可愛いのでしょう。」それぞれの狛犬の後ろ、石段の脇に立った子どもの狛犬がいました。子どもの方は、向かって左側が阿形で、右側が吽形のようです。つぶらな瞳に癒されます。お見逃しのないように。

社殿

拝殿に立つと、まず目につくのが向拝の梁や天井に施された230を超える彫刻です。

神社を守護する龍、獅子、象などの動物たちや花鳥草木、どれも迫ってくるものがあります。

扉の内側にも彫刻が…。一つ一つ見ていると、時の経つのを忘れてしまいます。

「あっ、あんなところにフクロウが。可愛い!」という声が聞こえました。フクロウは「不苦労」や「福老」「知恵袋」に通じ、縁起物とされます。その風格から「森の長老」などともいわれますね。

社殿内外の彫刻は安房(現在の千葉県)の代表的彫刻師後藤利兵衛義光の作品です。これが義光の出世作となり、生涯を通しての最高傑作といわれています。義光の魂が迫ってくるパワースポットです。

現在の社殿は、1842(天保13)年に再建されたもので、銅板葺き屋根、本殿、幣殿、拝殿からなる権現造りです。本殿、幣殿は総檜作りで、内部は彩色され、本殿の柱は金箔朱塗り、74面の花鳥草木の彫刻も極彩色という華麗な装飾がなされています。

絵馬掛けどころ

さすがに「叶」の絵馬が多く掛けられていました。西叶神社の「叶」絵馬は黒文字です。

社務所で授与されます。初穂料は500円です。

社殿の右側に境内社があります。

福寿弁財天

1825(安政6)年の創建です。

赤い鳥居の四神社合同社殿

向かって左から、船守稲荷神社(航海安全)、三峯神社(海上安全)、大鷲神社(開運)、淡島神社

山頂への石段

赤い鳥居の右手に、山へ続く石段があります。石碑に「金毘羅権現社遥拝所」とあります。頂上からは浦賀港が見えるそうです。

老山福寿稲荷社

石段の右手にあります。

昭洞香山君碑

拝殿の左に、1853(嘉永6)年、アメリカ海軍のペリー提督が浦賀に来航した時、米艦に赴き、応対、談判にあたった浦賀奉行所与力の香山栄左衛門の記念碑です。

石段を下りる時、浦賀の海が見えました。海の見える風景につい見とれてしまいました。

石段を下りて右に進むと社務所があります。こちらで御朱印をいただきます。

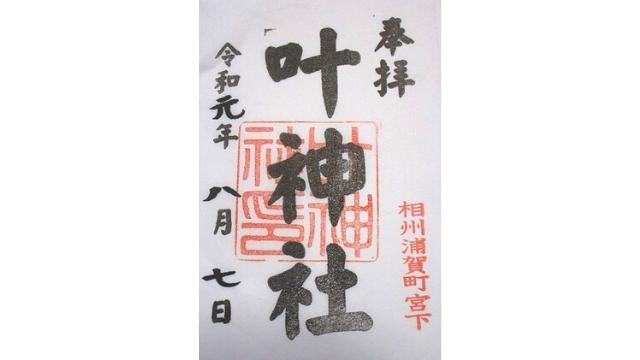

御朱印

こちらが西叶神社の御朱印です。初穂料は300円です。

お守り

縁結びの勾玉(まがたま)御守

勾玉御守は、西叶神社で授与していただいた勾玉を、東叶神社でいただくお守り袋に入れると、一つのお守りになります。これを持っていると人との縁に恵まれ、さまざまな願いも叶うとして、人気があります。

透明の水晶、赤のめのう、緑のひすいの三種類あります。初穂料は500円です。

白星守

本殿の屋根に棟木を支える力士像があり、力士にちなんで白(勝ち)星を上げるのにご利益をいただけるお守りです。初穂料は1,000円です。

社務所の向かい側に、1881(明治14)年、明治天皇が観音崎に行幸された時、境内で休憩されたという記念碑「明治天皇駐輦之跡」がありました。

その右に白い碇、航海の安全を祈って奉納されたものです。

浦賀の渡し

いよいよ二つの叶神社を結ぶ「浦賀の渡し」から、“ロマンチック海道”を渡ります。

西叶神社を出て、右に進み、最初の信号を海の方へ渡ると、乗船場があります。御座船(ござぶね)風の赤い「愛宕丸(あたごまる)」という小さな船で渡ります。航路は「浦賀海道」といって、実は横須賀市道なのです。

船がいない時は呼び出しボタンを押すと向こう岸から迎えに来てくれます。ただし、12時~13時は船長さんのお昼休みのため、船は出ません。

私たちは先に西叶神社をお参りし、東岸へ渡り、東叶神社をお参りして、再び西叶神社へ戻るために「浦賀の渡し」に着いた時、船の姿はありませんでした。時刻は11時55分。もうダメかなと思いながらもボタンを押すと、向こう岸から赤い船が白い波を立てて来てくれました。無事西岸に運んでいただいて、ぎりぎりセーフ。優しい船長さんでした。船長さんにお願いして写真を撮らせていただきました。キャップがカッコイイですね。

乗船時間は3分ほどですが、海風が心地良くちょっとしたクルージング気分を楽しめます。大人200円。自転車も50円で乗せてもらえるようです。天候によっては欠航となることがありますのでご注意ください。

次は東の叶神社について紹介しましょう。

浦賀は仕事で何度か行きましたが、叶神社は知りませんんでした。以前鶴瓶の家族に乾杯?で放送していたのを見ました。興味わきましたが、この記事を読み是非参拝したいと思いました。

行くときは再読してから行きたいです。有難うございます。

ご訪問ありがとうございます。ひなびた町のさほど大きくない神社をひとつひとつじっくりお参りするのもいいと思います。三浦半島の先端ですので、海の景色を眺めながらのんびりとちょっとした旅行気分を味わえます。

人気のカギはやはり「願いが叶う」に通じる「叶神社」という名前と、西と東の両社で一つのお守りが完成するという点でしょう。そして二つを結ぶ浦賀の渡し船。ぜひお参りなさって、情緒を味わってみてください。