当麻寺(たいまでら)は、約1400年前に創建された奈良県葛城市にある古寺で、奈良時代の東塔・西塔の両塔が残る国内唯一のお寺です。

当麻寺の背後にある二上山は「明日から二上山(ふたかみやま)をわが弟と思おう」と『万葉集』に歌われ、中将姫(ちゅうじょうひめ)伝説は、能や文楽、歌舞伎などの人気の題材で、今も特に多くの女性の心をひきつけます。

また、ぼたんの名所としても知られています。そんな魅力いっぱいの当麻寺をご紹介しましょう。

目次

目次

当麻寺の歴史

山号:二上山(にじょうざん)

寺号:当麻寺(たいまでら)

宗派:高野山真言宗・浄土宗

本尊:当麻曼荼羅(たいままんだら)

開基:伝・麻呂子王(まろこおう)

寺伝によりますと、大和時代の612年、用明天皇の皇子麻呂子王(まろこおう)が、河内国(現在の大阪府)に草創した万法蔵院(まんぽうぞういん)が始まりとされます。

麻呂子王は、万法蔵院を二上山の東の麓に遷すようにというお告げの夢を見ましたが、それを実現したのは孫の当麻国見(たいまのくにみ)でした。二上山は雄岳(517m)と雌岳(474m)の間に太陽が沈むことから神聖な山としてあがめられていました。その頃二上山の東の麓は役行者(えんのぎょうじゃ)の私領でした。

681年、役行者が領地を寄進して、金堂に本尊として弥勒仏(みろくぶつ)を祀り、当麻寺が始まりました。

奈良時代に入って、東塔、西塔、千手堂(現在の本堂・曼荼羅堂)、中院(現在の中之坊)などが建てられました。中将姫が中院で剃髪し尼僧となった763年、後に本尊となる「当麻曼荼羅」は作られたと伝わります。

平安時代の824年、弘法大師が当麻寺を訪れ、21日間曼荼羅堂に籠って瞑想して、中将姫の思いを感得し、以後、当麻寺は真言宗寺院となりました。40余りの僧坊を持つ大寺院となりましたが、平安末期の1180年、平家による南都焼き討ちの時に、当麻寺も攻撃を受け、金堂の一部や講堂などを焼失しました。

鎌倉時代以降、浄土教が隆盛すると、阿弥陀如来の浄土を表現した「当麻曼荼羅」を安置するお寺として信仰を集めるようになりました。南北朝時代の1370年、京都知恩院が境内の奥に往生院(現在の奥院)を創建し、浄土宗が同居するようになりました。

現在は真言宗5ケ院(中之坊・西南院・竹之坊・松室院・不動院)と、浄土宗8ケ院のうちの2ケ院(護念院・奥院)が当麻寺の護持・運営に携わり、二つの宗派が共存する珍しいお寺となっています。

当麻寺の中将姫伝説

中将姫伝説はさまざまな形で伝わっていますので、いくつかの説話を総合して記します。

藤原鎌足の曽孫である藤原豊成の娘中将姫は、5歳の時に母を亡くし、7歳の時に迎えられた後妻に育てられます。

姫は美しく聡明で、9歳の時に孝謙天皇に召し出され、大勢の官人の前で琴を演奏し、称賛されました。すると継母から妬まれ、盗みの疑いをかけられていじめられます。14歳の時父が旅に出かけると、継母は家臣に姫の殺害を命じます。しかし、命乞いをせず、極楽往生を願って一心に読経する姫の姿に、家臣は姫を殺すことができず、雲雀山の青蓮寺に隠しました。

翌年父が見つけて連れ戻します。都に戻って姫はひたすら『称讃浄土教』の写経に打ち込みました。1000巻の写経を成し遂げた16歳の時、夕陽の中に阿弥陀仏が浮かび上がり、極楽浄土の美しい光景を見たのです。淳仁天皇より後宮に入るように望まれますが、姫は辞退し、都を離れ、観音様に導かれるようにたどりついたのが当麻寺でした。

当時は女人禁制でしたので、門前の石の上で一心に読経を続けます。すると数日後、その石に姫の足跡が刻まれたのです。その奇跡に心打たれた住職が姫を迎え入れ、翌年の763年、姫は中院で剃髪し、法如という名を授けられました。その2日後、老尼が現れ「蓮の茎を集めよ」と告げました。蓮から採った糸を老尼とともに井戸で染めると、五色に染め上がりました。

さらに数日後、若い女性が現れ、姫は千手堂の中に導かれます。そして翌日巨大な織物が出来上がっていたのです。阿弥陀仏と観音様が老尼と若い女性に姿を変えて、姫に助力し、一夜で織り上げたのが「綴織当麻曼荼羅(つづれおりたいままんだら)」(国宝)と伝えられています。

そして、29歳の時に、阿弥陀如来と二十五菩薩が現れ、姫は生きたまま西方極楽浄土へと旅立ったのです。

当麻寺・仁王門

力強い阿吽の仁王像が迎えてくれます。

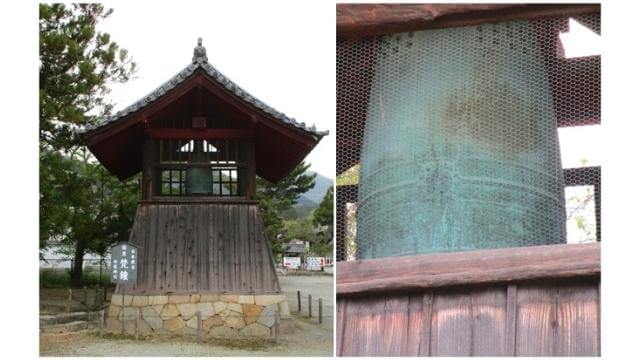

当麻寺・鐘楼 梵鐘は国宝

梵鐘は日本最古級で、当麻寺創建当時のものと推定され、白鳳文化の特徴を持っています。

当麻寺・金堂(重要文化財)

創建当時の本堂で、入母屋造、本瓦葺。本尊は塑造弥勒仏坐像(国宝)。1180年の平家による兵火で一部焼失。現在のものは鎌倉時代前期の再建と推定されます。

当麻寺・講堂(重要文化財)

金堂の北側に建っています。1180年の兵火で全焼し、鎌倉末期1303年の再建です。寄棟造、本瓦葺。本尊の阿弥陀如来坐像(重要文化財)を中心に平安時代の仏像が並んでいます。

当麻寺・本堂(曼荼羅堂・曼陀羅堂)国宝

金堂・講堂の西に、東を正面に建っています。寄棟造、本瓦葺。前身の堂は奈良時代の建築、現在のものは平安末期の建築です。

本尊は中将姫が一夜で織ったと伝わる国宝の「綴織当麻曼荼羅」ですが、損傷が激しいため現在は公開されていません。

内陣には、国内最大級の須弥壇上に、高さ5mの厨子(国宝)が置かれ、その中に約4m四方の「当麻曼荼羅」の写本である「文亀本」(重要文化財)が掛けられています。

来迎阿弥陀如来立像、木造十一面観音立像、中将姫坐像なども安置されている強力なパワースポットです。

引用:当麻寺・奥院リーフレットより

「当麻曼荼羅」とは、西方極楽浄土の壮麗さを表したもので、763年中将姫が感得した「観無量寿経浄土変相図」(かんむりょうじゅきょうじょうどへんそうず)です。中央に阿弥陀如来、その左右に観音菩薩と勢至菩薩の三尊を中心に、多くの聖衆や鳥たちがお互いに慈しみ合っている調和の世界を表したものです。

当麻寺は新西国三十三霊場第十一番で、「蓮糸大曼荼羅」または「蓮糸大曼陀羅」の御朱印がいただけます。こちらが本堂でいただける御朱印です。

ちなみに真言宗では「曼荼羅」、浄土宗では「曼陀羅」の文字を使います。冥加料は300円。

当麻寺・大師堂

本堂の右手奥にあります。高野山から移された等身大の弘法大師が祀られています。

当麻寺・東塔(国宝)

三重塔で、総高は24.4m、奈良時代末期の建築と推定されます。初層は通常の3間ですが、二層・三層は2間となっており、日本の古塔で二層を2間とするのはここ当麻寺のみです。屋根上の相輪は通常九輪ですが、こちらは八輪です。水煙は魚骨状のデザインで、これも他に例をみない異例ずくめの塔です。

当麻寺・西塔(国宝)

三重塔で、総高は25.2m、平安時代初期の建築と推定されます。屋根上の相輪は東塔と同じく八輪で、水煙は「未敷蓮華(みふれんげ)」をあしらったものです。1219年、心柱頭部から発見された金製・銀製・金銅製の三つの舎利容器から、西塔は飛鳥時代に創建され、平安時代初期に再建された可能性が高いとされています。